原发性系统性淀粉样变

系统性淀粉样变性(systemic amyloidosis)是由于淀粉样蛋白在全身细胞外组织间隙中沉积,从而破坏细胞和器官功能的疾病。其中系统性轻链(AL)型淀粉样变性是临床最常见的一种系统性淀粉样。

疾病知识

症状

(一)一般临床表现 一般临床症状无特异性,主要有体重减轻、易倦。以体重减轻最为明显,但原因不清楚。比较特殊的体征为眼周紫癜

(二)循环系统 由于心肌细胞间隙有淀粉样蛋白沉积,加上心肌营养血管基底膜淀粉样蛋白沉积使基底膜增厚,血管管腔变窄。这些因素导致心肌细胞功能不全。临床表现为心律紊乱、心绞痛、充血性心力衰竭和猝死

(三)消化系统 从口到肛门,包括肝脏和胰腺在内均可有淀粉样蛋白沉积。肝脏为100%,因此消化系统的临床表现根据受累的消化器官的不同而不同。

1.口腔 巨舌是系统性淀粉样变的临床特点之一,常为正确诊断的线索。舌由于大量淀粉样蛋白的沉积而增大,因而舌常伸于上下牙齿之间,并有吐词不清。睡觉时舌往后掉堵塞气道而发鼾声和呼吸困难,唇和牙龈增厚。

2.食道 常有餐后返流、吞咽不畅和困难,这些症状是由于食道平滑肌中有淀粉样蛋白沉着而使食道蠕动功能障碍所引起。

3.胃 症状有恶心、呕吐和上腹部痛。胃蠕动功能有严重障碍,加之胃张力减低,甚至发生胃瘫(自主神经受累),从而使胃排空延迟,食物潴留而使患者常感上腹饱胀和食欲减退。有些病人有胃溃疡、呕血和胃出口阻塞。

4.肠 大、小肠肠壁肌肉中均有淀粉样蛋白沉着,加之神经和血管壁受累而引起便秘、腹泄、严重吸收不良,甚至导致脂肪下痢;由于小肠缺血可引起肠坏死和缺血性结肠炎。肠粘膜常有溃疡而有慢性渗血。极少数病人可发生肠穿孔,横结肠淀粉样蛋白沉积而形成的假性肿瘤而引起肠阻塞。

5.肝 肝脏因大量淀粉样蛋白沉积而肿大,但除血清碱性磷酸酶增高外,其他肝功能很少受损。

6.胰腺 胰腺腺泡由于大量淀粉样蛋白沉积而被破坏,导致胰腺功能不全而影响食物消化,引起脂肪下痢

(四)肾脏 肾脏也是淀粉样蛋白最易沉积的器官。临床表现主要是蛋白尿和水肿,最后发展为肾功能衰竭。

(五)神经系统 引起神经系统临床表现主要是脑、脊髓和周围神经营养血管壁有淀粉样蛋白沉积而导致缺血和缺氧引起神经细胞和神经纤维的破坏;也可由于血脑屏障破坏而使脑组织中也有淀粉样蛋白沉着,根据受累神经的不同而有不同的临床表现。

(六)呼吸系统 淀粉样蛋白在肺部广泛沉积而引起气体弥散障碍,活动时呼吸困难。

(七)血液系统 淀粉样变性所产生的单克隆蛋白存在于血循环中可保持安静状态,其意义未定。但也可引起临床综合征:如血液高粘滞性、肢端发绀、冷凝集、溶血和出血性表现

(八)关节肌肉 AA型淀粉样变可引起多发性风湿性肌痛、慢性关节痛、破坏性关节痛和腕管综合征

(九)皮肤 与骨髓瘤相关的淀粉样变常见皮肤病变有瘀斑、紫癜、苍白、透亮的或紫癜性丘疹、结节等,少见病变有皮肤囊性变,苔癣状色素沉着性丘疹,大疱性、出血性皮病和粟米样丘疹。

(十)淋巴结 全身淋巴结均可有淀粉样蛋白沉积,根据淀粉样蛋白沉积的量及受累的淋巴结所在部位不同,可引起一些临床表现。

病因

1.目前其发病机制仍不明确,目前认为主要与

单克隆浆细胞功能异常有关,这些细胞过量分泌不能结合重链的游离轻链,游离轻链可进一步形成淀粉样纤维丝在器官组织沉积导致器官功能障碍及患者死亡。

2.家族性淀粉样变 因其呈家族性发病,故而得名。与遗传有关,为常染色体显性遗传。最常见的是染色体14q32易位(52%),其中t(11;14)占43%、3%出现t(14;16)和2%伴有t(4;14),其他常见异常包括染色体13或13q缺失,染色体9、15、3、11三体及染色体1q21扩增等。如由肝和脉络膜丛产生的transthyretin蛋白基因突变而表达突变的 transthyretin蛋白,后者是甲状腺激素转运有关和视网膜醇(retinol)结合的蛋白。载脂蛋白-1(apro A1)基因突变。gelsolin蛋白基因突变、纤维蛋白Aα和溶酶基因突变等。

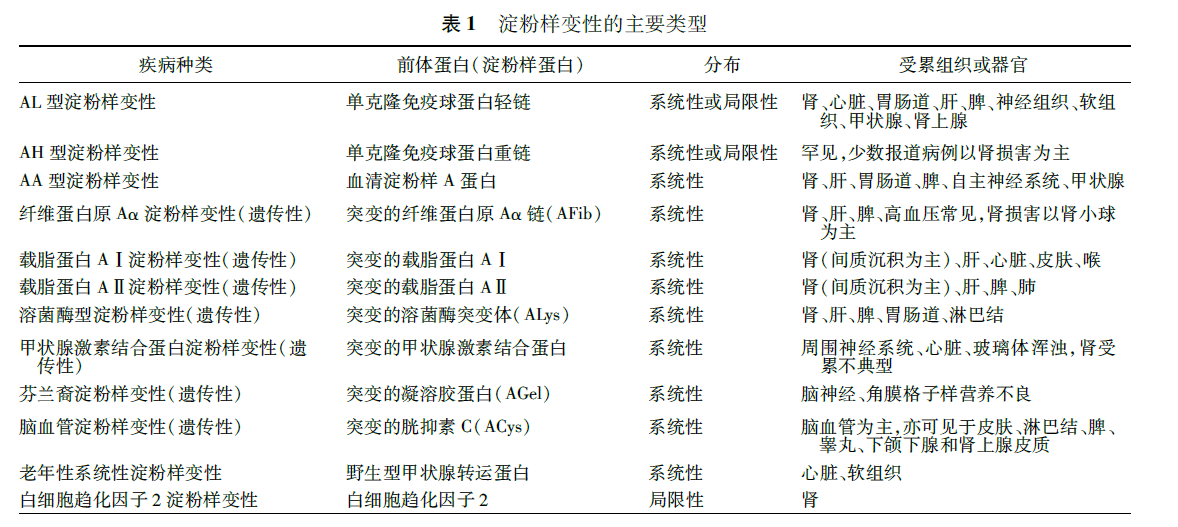

3.目前已发现的淀粉样蛋自有30余种。依据淀粉样纤维丝形成的前体蛋自类型,可将淀粉样变性分为AL型淀粉样变性、淀粉样A蛋自(AA)型淀粉样变性、遗传性淀粉样变性等主要类型。(见下表)

检查

(一)尿 90%的AL型淀粉样变尿中有蛋白,其中1/2患者可检出凝溶蛋白,每日的排出量为1克左右。这种蛋白称Bence-Jone蛋白,为单克隆轻链κ和/或λ的同型体,也可检出完整的免疫球蛋白,在血中无此种蛋白

(二)血液 AL型淀粉样变患者血浆蛋白电泳可检出M峰,即单克隆免疫球蛋白及其轻链,以IgG最为常见,也可只单独出现轻链。肝功能检查有碱性磷酸酶升高,肾功能衰竭时有血尿素氮和肌酐升高。

(三)骨髓 与骨髓瘤相关的淀粉样变作骨髓穿刺抹片检查可找到骨髓瘤细胞,同时有浆细胞增多(约占有核细胞的15%)。骨髓瘤细胞的特点:大小不一,成堆出现。胞浆松疏,呈灰兰色或深兰色,其中有多个小空泡和少数嗜苯胺蓝颗粒。核偏心,有1~4个核仁,核染色质浓聚,排列呈车轮状。这种细胞除骨髓中可找到外,在有压痛的浅表骨骼处(如肋骨)穿刺涂片染色也可找到

(四)X线检查 X线照片在AL型淀粉样变中最典型表现为大小不等多发性溶骨性病变,常见于颅骨、盆骨、脊柱、肱骨。形状呈圆形,边缘清楚。其他尚可有骨质疏松和病理性骨折。食道钡餐检查可见返流、蠕动缓慢。胃肠钡餐和钡灌肠检查,可见胃、肠蠕动缓慢,胃扩张,褶皱减少和胃壁僵硬,十二指肠粘膜呈颗粒状外观,颗粒呈白色,直径1~3mm,少数病人在小肠和大肠内有多发性息肉突起,呈黄色。肺部可见肺纹理增粗或多结节性病变,肺门和纵膈淋巴结可肿大。

(五)内窥镜检查 食道、胃、十二指肠、结肠和直肠粘膜表面呈细颗粒状外观,有时也可见腐蚀、息肉样隆起和溃疡形成。溃疡边缘突起,其中可见食物残留。有淀粉样蛋白沉积的组织脆而易出血。前述消化道内窥镜所见均非系统性淀粉样变所特有。

(六)心电图检查 心脏有淀粉样蛋白沉积而影响心肌功能,在心电图上与其他心肌病心电图改变相似,无特异性。应当注意的是有时在心电图上可出现假性心肌梗塞图像。

诊断

诊断原发性系统性淀粉样变性必须包括 :

① 组织切片刚果红染色证实存在淀粉样物质

② 免疫组化等检查证实淀粉样物质系淀粉样轻 链 (amyloidlightchain,At,)成分 Kappa或Lambda轻链

③ 除外多发性骨髓瘤等恶性浆细胞疾病所伴发的淀粉样变性及其它继发性系统性淀粉样变

治疗

淀粉样变性的治疗途径主要有以下3种:最常

见也最有效的治疗是通过干扰前体蛋自产生,从而

阻止淀粉样纤维丝的形成和淀粉样蛋自的产生和沉

积;第2种治疗途径是稳定前体蛋自的天然结构,从

而阻止其转变成错折叠的蛋自;第3种途径则直接以

淀粉样沉积物为靶标,通过破坏淀粉样蛋自纤维的结

构稳定性使其不能继续维持p折叠构象。日前临床治疗的方法主要针对第1种途径。对于AL型淀粉样

变性的治疗,主要是对恶性单克隆浆细胞的清除 。

预后

本病无根治方法,预后差,用上述化疗也不能使平均寿命中位值增加。一般发病后只能存活两年,有心、肾功能不全者预后更差。本病的晚期病例可考虑器官移植治疗。

在AL型淀粉样变性中,2012年梅奥中心提出了基于NT-proBNP、cTnT、血清游离轻链差值作为预后分层指标的4分法,该预后分层方法主要基于心脏受累程度和肿瘤负荷,但对其他脏器受累情况以及肿瘤的生物学特性并没有反映。因此,近年来又有一些新的预后分层指标被提出:

①按累及脏器进行预后评估。淀粉样变性可以累及各个器官,以肾脏累及为主要表现的患者预后最好,肝脏累及最差(尤其对于胆红素大于2倍正常上限患者。

②用尿蛋白及eGFR进行预后评估。

③用NT-proBNP和收缩压对NYHA栿级患者进一步行预后评估。

④用细胞遗传学进行预后评估。最常见的是染色体14q32易位(52%),其中t(11;14)占43%、3%出现t(14;16)和2%伴有t(4;14),其他常见异常包括染色体13或13q缺失,染色体9、15、3、11三体及染色体1q21扩增等。其中三倍体及t(11,14)的患者中浆细胞百分比>10%者预后更差。

⑤其他:ECOG评分≥3分,严重的自主神经病变等亦提示预后差。

从目前研究结果来看,AL型原发系统性淀粉样变性的预后评估仍主要取决于受累脏器及受累程度,而近来细胞遗传学对预后评估的意义得到认可。

预防

原发性淀粉样变性是一种起病隐匿,表现多样的多系统累及疾病,早期病死率高,早期诊断及评估至关重要。目前对该病发病机制,病因尚不明确,故目前没有预防和治愈的方案。

健康问答

参考资料

系统性轻链型淀粉样变性诊断和治疗指南2016-11-29 中国系统性淀粉样变性协作组,国家肾脏疾病临床医学研究中心.

网友、医生言论仅代表其个人观点,不代表本站同意其说法,本站不承担由此引起的法律责任

微医提供平台支持 Copyright 2011-2017版权所有。 浙ICP备15034772号-2